日本古来の建築は、「鎮護」として見えないものに力を与え、生活史を紡ぐものとして存在してきた。

生活の歴史は災害の克服の歴史であり、災いから立ち上がるときにこそ、建築は最も素直な形で建ちあがる。

この見えないものに対する姿勢に、奈良を初めとした大陸木造建築とBrutalismの共通点を見た。

「Japanese Brutalism」が「鎮護」から更新される時、どんな役割が果たせるのか。

災いと人々の関係性として現れる風景を見据え、そこに日本建築史の流動を望んだ。

コンクリートにおけるマッスな彫刻性に対し、

木造の持つ構築的な彫刻性を追求する。

これを"Japanese Brutalism"と名付けた。

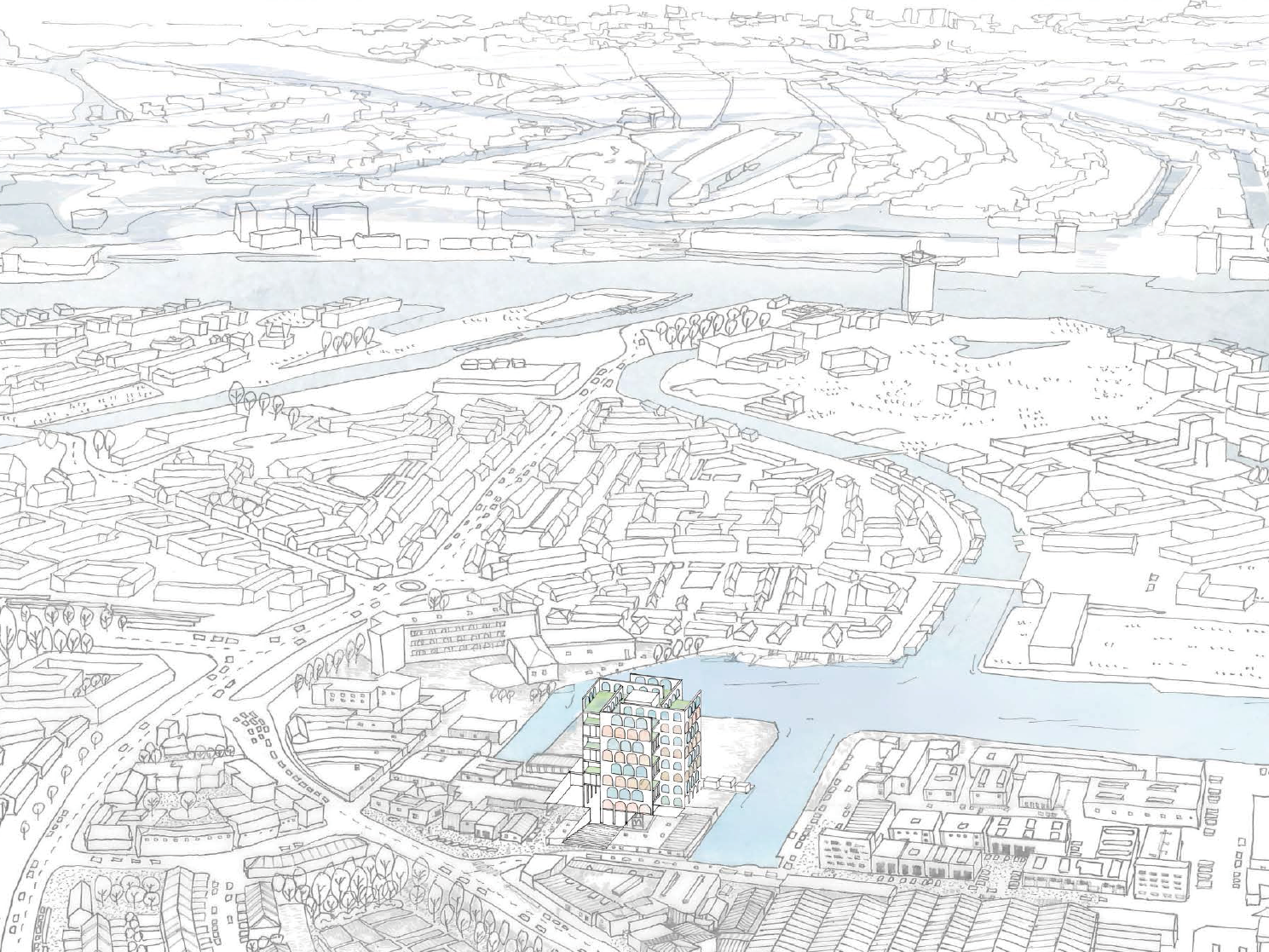

計画されたのは2つの伽藍と船である。冠婚葬祭の場となる。

川岸の伽藍で祝祭をあげ、船で千曲川を下り、山麓の伽藍で宴を開く。

川岸の伽藍は川に、山麓の伽藍は山へ対峙しながらそれぞれの時間を過ごす。

伽藍はおおらかであるからこそ、山や川の時間も受け入れる。

自然と人と、分断された関係を繋ぐために、時間の構築を志す。

夜の灯りが水盤を反射し、山溝を照らす。

魂は光を辿って天へと登り、

宴の明かりは街へとかえってゆく。

身体を通して行為は繰り返し積層され、1つの風景を立ち上げて行く。

建物がなくなっても、基盤となった大地、川、天と人は関わり続ける。

悠久の時間を経て、風景が重なってゆく。

自然も、時間も、繋がってゆく。

災いとの関係を考える中で、次なるBrutalismが立ち上がってくる。

それらは、境目が消えてゆく中で生まれる風景なのかもしれない。

Atmosphere of Nagano